中宏网讯 在山东省滨州市博兴县纯化镇,一条内藏乾坤的“辘轳把胡同”穿越时空,灰砖土墙间回荡着革命先烈的呐喊;裴袁烈士纪念亭的松柏四季常青,守护着英雄的忠魂;清河区第一次党代会旧址的石墙上,斑驳的标语依然清晰可见……这些散落的红色印记,正通过沉浸式理论宣讲的创新实践,串珠成链、焕发光彩,让党的创新理论在渤海之滨落地生根。

深挖红色矩阵,构建沉浸式教育“实景课堂”

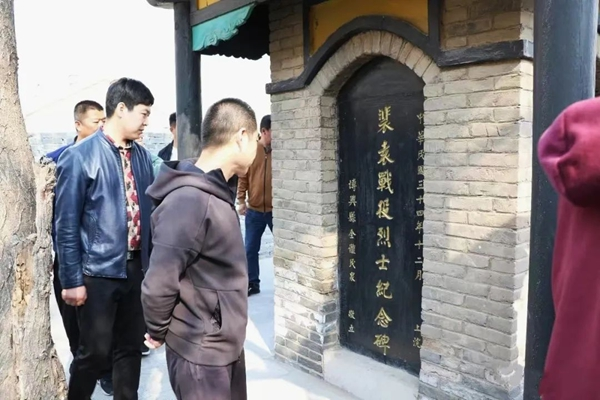

纯化镇以王文抗战旧址为核心,将周边红色资源整合成“一轴四翼”教育矩阵。“辘轳把胡同”突围战遗址,是1942年八路军与日军殊死搏斗的战场。狭窄的胡同里,宣讲员带领观众用脚步丈量历史,通过复原历史场景、陈列革命文物、挖掘英雄故事,让旧址成为可触摸、可感知的“党史课堂”。裴袁烈士纪念亭,为纪念1941年在裴袁村牺牲的二十余名指战员而建。在烈士墓碑前,宣讲员通过“时空对话”式的解说,让观众与“烈士”跨越时空对话,感悟“对党忠诚、不怕牺牲”的精神内涵。清河区第一次党代会旧址,1940年,中共清河区第一次代表大会在此召开,确立了“依靠群众、扎根农村”的斗争策略。旧址内,通过场景复原,宣讲员生动解读“从群众中来、到群众中去”的工作方法。通过“旧址+故事+人物”的立体化呈现,纯化镇将红色资源转化为可触摸、可参与的“行走的教科书”。

创新宣讲场景,让理论学习“身临其境”

针对不同群体需求,纯化镇设计了“四维沉浸式”宣讲模式,空间沉浸让学习者在实景中学习红色思想;角色沉浸让参观者在石碑前感受信仰力量;情感沉浸让党员们深刻理解党的伟大精神;“电子屏按手掌宣誓”的技术沉浸实现了历史与现代的“零距离”。“场景即教材、体验即学习”的模式,让理论宣讲从“平面说教”变为“立体感知”。

深化理论阐释,用“乡土语言”讲透“红色道理”

在抗战旧址,七十多岁宣讲员正在用方言描述革命先烈的感人事迹;在红色记忆展馆,宣讲员正在以“学党史 知党情 跟党走”为主题,透过历史文物,讲解古今战斗、发展、传承,对参观者进行党史学习教育。这种“历史+现实”的对比宣讲法,将党的二十大报告中的“全面推进乡村振兴”“科技自立自强”等战略部署,转化为村民看得见、摸得着的发展成果,让理论“飞入寻常百姓家”。此外,纯化镇还开发了“红色基因解码”课程:从清河区党代会看“群众路线”,剖析当年“减租减息”政策如何赢得民心,对比当下“村民议事”制度的传承创新;从杨少成精神到“企业家精神”,挖掘红色资源中的奋斗基因,激励本土企业将“家国情怀”融入品牌建设。

健全长效机制,让红色火种永续传承

为确保沉浸式宣讲可持续发展,纯化镇人武部组建了国防宣讲队,2024年又新成立“少成”宣讲团。下一步,纯化镇将持续人才培育,选拔村民、学生、企业职工补充进宣讲队,邀请本土专家、非遗传承人开展“情景式教学”培训;二要数字赋能,打造“云端红色矩阵”,通过公众号、视频号、线上知识竞赛等形式,将英烈事迹和红色抗战故事搬上网络,让远在千里之外的观众也能“云体验”理论宣讲。(图片来源:纯化镇人民政府)

中宏网版权申明:凡注有“中宏网”或电头为“中宏网”的稿件,均为中宏网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“中宏网”,并保留“中宏网”的电头。